pas à pas

前に進もう…少しずつ。少しずつ。

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

12月。早いもので2022年ももうあと少しで終わってしまいますね。

引き続き、最初の浜松公演が10日に近づいてきた演奏会『織りなす旋律2』の曲目紹介をしていこうと思います。

G.M.トラバーチがハープ用に編曲したJ.アルカデルトのマドリガーレを参考に、自分でもJ.アルカデルトの別のマドリガーレをアレンジしてみようということで、どんなところに気を付けているかとか、どういう風に参考にしているかを少しだけ紹介できると良いかなと思います。

※とはいえ、僕のアレンジしたものは当日聴いていただきたいのと、直前まで変わる可能性があるので、ほとんどここには載せないと思います!悪しからず…

まずはざっと原曲と、トラバーチのアレンジを見比べてみましょう。

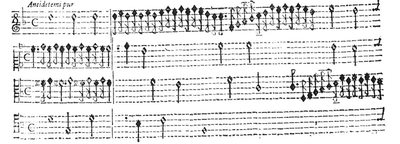

原曲の最初の終止までの各パート譜がこちら

同じところまでのトラバーチの楽譜はこちら

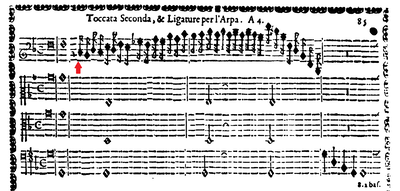

最初のページ

次のページ(赤線のところまで)

この曲集にはメインは鍵盤用の作品集で、ハープのための作品もこの他にいくつか含まれているのですが、全てこの総譜の形で4声が書き分けられています。

読みにくいかと思いますが、この楽譜の形はパルティトゥーラPartituraと呼ばれて、一般的な鍵盤譜の書き方、印刷方法の1つでした。

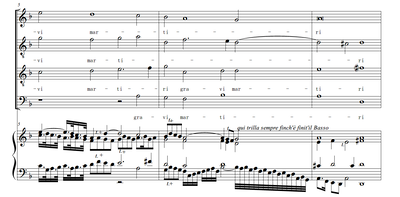

もちろん現代のように大譜表で出版される作品集もあります。例えば、ジローラモ・フレスコバルディのトッカータ集第2巻(1627年出版)はこのような形です。

これもトラバーチが編曲したマドリガーレと同じ曲の編曲ですが、こちらはインタヴォラトゥーラIntavolaturaと呼ばれる形です。少々現代の大譜表より線が多いですが、右手で弾く音は上、左手で弾く音は下に書かれるというところは共通しています。

・音の高さ

原曲とフレスコバルディのバージョンと、トラバーチのバージョンでは音の高さが違いますね。

この時代、旋法の高さが『移高』されることは良くあったのですが、ハープの編曲をしているマイヨーネも同じようにフラットを1つ調号に設けて、トラバーチと同じ高さに移高しています。

原曲の旋律を全部見てみると(ココで全部見れます)、Dをフィナリスとして、カントゥスとテノールは正格旋法、アルトゥスとバッススは変格旋法になっているように見えます。そこに♭を一つ加えてGをフィナリスとする曲に変えているわけです。

ちなみに、16世紀対位法の大家、ジョゼフォ・ツァルリーノによると多声の曲はテノールを基準に全体の旋法を決めるということなので、この曲全体の旋法は第1旋法ということになりますね。

特にこのような4度/5度を使った移高はこの時代良く行われていて、演奏する楽器や歌手の音域に合わせて無理なく出来るように演奏されていたようなので、移高自体は特に驚くことではありませんが、実は3列弦のハープをB♭を内側、B♮を両サイドの列に配置する通常の調弦だと、この曲を4度上に高さを変えるとかえって弾きにくくなってしまいます。

17世紀のナポリはとりわけ出版された3列弦のハープのための作品が多いのですが、その作品達を並べてみると恐らく2つの調律の方法を持っていたのではないかと思われます。特にB♮とB♭の位置を入れ替えて調弦するだけで、格段に弾きやすくなる曲が沢山あるからです。

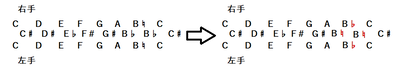

どういうことかというと、上から見た弦の図で表すとこんな感じ。。。右側がB♮を外側にした調弦。左側がB♭を外側にした調弦。

全然本筋から離れてしまいましたが、今回の曲も、他のプログラムとの兼ね合いもあり、原曲から高さを変えています。

原曲はB♭が調号についていますが、これだとB♭調弦にしないと弾きにくくなってしまうのと、今回♯系の曲が多いので、今回は4度下げ/5度上げして♭を無くしています。

ちょうどアドリアーノ・バンキエーリが1601年の『音楽草稿Cartella musicale』載せている移高の方法ですが、

長くなるので、詳しくはコチラの動画でもみてください(笑)

・音価の引き延ばし

長くなってきましたがあと1トピックだけこの投稿に入れたいと思います。

トラバーチの編曲では、沢山音を入れたいところでは、原曲の音価が引き延ばされています。

原曲の冒頭の赤い矢印のところですが

原曲とトラバーチ版を縦に並べてみると。。。

トラバーチ版の方は音価が倍。しかも、拍子が原曲のCに縦棒(アッラ・ブレーヴェ)から、ただのC(アッラ・セミブレーヴェ)に書き直されているのでとにかくゆっくり演奏させたい意図が楽譜からも見えてきます。

また、この曲のファクシミリの楽譜の上を見ると、文章でも念押ししています。

『このマドリガーレは特にゆったりとした拍感(Battuta larga)で演奏されるべきである。しかし…』(しかし…からの続きは次回で触れます!)

この楽譜は楽譜作成ソフトでインチキして縦を揃えて作りましたが、実はこのディミニューションはそもそも音価が他の声部と合ってなくて、本当はこうなっています。

おまけに付点4分音符にはTrillo Doppio(二重のトリッロ)という指示まであるので、とても感覚的に書いている感じがします。

この3度で上がっていく音型はトラバーチが良くハープのための曲に書く音型でもあって、ハープのためのトッカータも同じ音型で始められます。

アルカデルトの編曲に戻りますが、その先にもとても細かい音価で別の種類のディミニューションが使われます。

弾いてみるとどれもハープの良さが出る、とても素敵な感じのディミニューションなのですが、ここら辺りも音価通りすごい速度で弾くのはなかなか大変で、実際弾けたとて意味があるのかどうかという感じです。

丁度同じ時代に活躍したのジローラモ・フレスコバルディは1616年の版のトッカータ集第1巻(初版は1615年)で、

『5.終止が速い音価で書かれていたとしても、良く保って演奏されるべきです。そして、終止やpassaggioの終わりが近づくにつれて、徐々にテンポをadagioにしていきます。』

と書いていますので、まさに彼の指示するように、音楽的な効果が良く出るように、高速で弾くことを避けるようにという指示が当てはまりそうな箇所になっています。

トラバーチの編曲はとにかくこのように音が多く、ゆったり弾くべきところも多々ありますが、とはいえ、意味もなくゆったりすると、完成形がぐちゃぐちゃになります。例えば、譜読みの段階だと原曲がほとんど見えてこない、音の羅列になってしまいます(笑)

原曲の対位法での骨格がわかっていると、同じテンポで弾いても、色々な工夫で原曲の雰囲気を損なわずに弾けたりするのですが、それについては、どこにどんなディミニューションを入れるか、という話にもつながってくるので、次回にしたいと思います。

この記号にもまだ触れていないので!

次で最後にしようかと思っていますが、良かったら次回も読んでくださいね!

引き続き、最初の浜松公演が10日に近づいてきた演奏会『織りなす旋律2』の曲目紹介をしていこうと思います。

G.M.トラバーチがハープ用に編曲したJ.アルカデルトのマドリガーレを参考に、自分でもJ.アルカデルトの別のマドリガーレをアレンジしてみようということで、どんなところに気を付けているかとか、どういう風に参考にしているかを少しだけ紹介できると良いかなと思います。

※とはいえ、僕のアレンジしたものは当日聴いていただきたいのと、直前まで変わる可能性があるので、ほとんどここには載せないと思います!悪しからず…

まずはざっと原曲と、トラバーチのアレンジを見比べてみましょう。

原曲の最初の終止までの各パート譜がこちら

同じところまでのトラバーチの楽譜はこちら

最初のページ

次のページ(赤線のところまで)

この曲集にはメインは鍵盤用の作品集で、ハープのための作品もこの他にいくつか含まれているのですが、全てこの総譜の形で4声が書き分けられています。

読みにくいかと思いますが、この楽譜の形はパルティトゥーラPartituraと呼ばれて、一般的な鍵盤譜の書き方、印刷方法の1つでした。

もちろん現代のように大譜表で出版される作品集もあります。例えば、ジローラモ・フレスコバルディのトッカータ集第2巻(1627年出版)はこのような形です。

これもトラバーチが編曲したマドリガーレと同じ曲の編曲ですが、こちらはインタヴォラトゥーラIntavolaturaと呼ばれる形です。少々現代の大譜表より線が多いですが、右手で弾く音は上、左手で弾く音は下に書かれるというところは共通しています。

・音の高さ

原曲とフレスコバルディのバージョンと、トラバーチのバージョンでは音の高さが違いますね。

この時代、旋法の高さが『移高』されることは良くあったのですが、ハープの編曲をしているマイヨーネも同じようにフラットを1つ調号に設けて、トラバーチと同じ高さに移高しています。

原曲の旋律を全部見てみると(ココで全部見れます)、Dをフィナリスとして、カントゥスとテノールは正格旋法、アルトゥスとバッススは変格旋法になっているように見えます。そこに♭を一つ加えてGをフィナリスとする曲に変えているわけです。

ちなみに、16世紀対位法の大家、ジョゼフォ・ツァルリーノによると多声の曲はテノールを基準に全体の旋法を決めるということなので、この曲全体の旋法は第1旋法ということになりますね。

特にこのような4度/5度を使った移高はこの時代良く行われていて、演奏する楽器や歌手の音域に合わせて無理なく出来るように演奏されていたようなので、移高自体は特に驚くことではありませんが、実は3列弦のハープをB♭を内側、B♮を両サイドの列に配置する通常の調弦だと、この曲を4度上に高さを変えるとかえって弾きにくくなってしまいます。

17世紀のナポリはとりわけ出版された3列弦のハープのための作品が多いのですが、その作品達を並べてみると恐らく2つの調律の方法を持っていたのではないかと思われます。特にB♮とB♭の位置を入れ替えて調弦するだけで、格段に弾きやすくなる曲が沢山あるからです。

どういうことかというと、上から見た弦の図で表すとこんな感じ。。。右側がB♮を外側にした調弦。左側がB♭を外側にした調弦。

全然本筋から離れてしまいましたが、今回の曲も、他のプログラムとの兼ね合いもあり、原曲から高さを変えています。

原曲はB♭が調号についていますが、これだとB♭調弦にしないと弾きにくくなってしまうのと、今回♯系の曲が多いので、今回は4度下げ/5度上げして♭を無くしています。

ちょうどアドリアーノ・バンキエーリが1601年の『音楽草稿Cartella musicale』載せている移高の方法ですが、

長くなるので、詳しくはコチラの動画でもみてください(笑)

・音価の引き延ばし

長くなってきましたがあと1トピックだけこの投稿に入れたいと思います。

トラバーチの編曲では、沢山音を入れたいところでは、原曲の音価が引き延ばされています。

原曲の冒頭の赤い矢印のところですが

原曲とトラバーチ版を縦に並べてみると。。。

トラバーチ版の方は音価が倍。しかも、拍子が原曲のCに縦棒(アッラ・ブレーヴェ)から、ただのC(アッラ・セミブレーヴェ)に書き直されているのでとにかくゆっくり演奏させたい意図が楽譜からも見えてきます。

また、この曲のファクシミリの楽譜の上を見ると、文章でも念押ししています。

『このマドリガーレは特にゆったりとした拍感(Battuta larga)で演奏されるべきである。しかし…』(しかし…からの続きは次回で触れます!)

この楽譜は楽譜作成ソフトでインチキして縦を揃えて作りましたが、実はこのディミニューションはそもそも音価が他の声部と合ってなくて、本当はこうなっています。

おまけに付点4分音符にはTrillo Doppio(二重のトリッロ)という指示まであるので、とても感覚的に書いている感じがします。

この3度で上がっていく音型はトラバーチが良くハープのための曲に書く音型でもあって、ハープのためのトッカータも同じ音型で始められます。

アルカデルトの編曲に戻りますが、その先にもとても細かい音価で別の種類のディミニューションが使われます。

弾いてみるとどれもハープの良さが出る、とても素敵な感じのディミニューションなのですが、ここら辺りも音価通りすごい速度で弾くのはなかなか大変で、実際弾けたとて意味があるのかどうかという感じです。

丁度同じ時代に活躍したのジローラモ・フレスコバルディは1616年の版のトッカータ集第1巻(初版は1615年)で、

『5.終止が速い音価で書かれていたとしても、良く保って演奏されるべきです。そして、終止やpassaggioの終わりが近づくにつれて、徐々にテンポをadagioにしていきます。』

と書いていますので、まさに彼の指示するように、音楽的な効果が良く出るように、高速で弾くことを避けるようにという指示が当てはまりそうな箇所になっています。

トラバーチの編曲はとにかくこのように音が多く、ゆったり弾くべきところも多々ありますが、とはいえ、意味もなくゆったりすると、完成形がぐちゃぐちゃになります。例えば、譜読みの段階だと原曲がほとんど見えてこない、音の羅列になってしまいます(笑)

原曲の対位法での骨格がわかっていると、同じテンポで弾いても、色々な工夫で原曲の雰囲気を損なわずに弾けたりするのですが、それについては、どこにどんなディミニューションを入れるか、という話にもつながってくるので、次回にしたいと思います。

この記号にもまだ触れていないので!

次で最後にしようかと思っていますが、良かったら次回も読んでくださいね!

PR

最新記事

(01/02)

(08/10)

(06/18)

(05/29)

(04/21)

プロフィール

HN:

曽根田 駿 Soneda Hayao

年齢:

33

HP:

性別:

男性

誕生日:

1992/08/31

職業:

チェンバロ、古楽ハープ弾き

自己紹介:

愛媛県松山市出身。

4歳からピアノを始める。

松山南高等学校在学中、チェンバロに出会い転向する。

東京芸術大学音楽学部器楽科チェンバロ専攻卒業。在学中、2年次よりバロックダンス部の部長を務める。

2015年より渡仏し、リヨン国立高等音楽院CNSMDLのチェンバロ専攻学士課程に在学。2018年6月に演奏家ディプロマDNSPMを取得した。

2018年9月より、同校のクラヴサン―通奏低音専攻修士課程、及び古楽ハープ学士課程在学。

ピアノを冨永啓子氏、チェンバロを石川陽子、大塚直哉、西山まりえ、Y.レヒシュタイナー、J-M.エイム、D.ベルナーの各氏に師事。

古楽ハープを西山まりえ、A.モイヨンの各氏に師事。

2014年3月に初のソロリサイタルを萬翠荘(愛媛)にて開催。

2015年3月には『ハープ祭り2015(西山まりえ氏主宰)』において、『プチっとリサイタル』に選出され、ゴシックハープで出演する。

東京芸大在学中より様々なアンサンブルとも共演し、ソロ、通奏低音共に研鑽を積んでいる。

にほんブログ村

4歳からピアノを始める。

松山南高等学校在学中、チェンバロに出会い転向する。

東京芸術大学音楽学部器楽科チェンバロ専攻卒業。在学中、2年次よりバロックダンス部の部長を務める。

2015年より渡仏し、リヨン国立高等音楽院CNSMDLのチェンバロ専攻学士課程に在学。2018年6月に演奏家ディプロマDNSPMを取得した。

2018年9月より、同校のクラヴサン―通奏低音専攻修士課程、及び古楽ハープ学士課程在学。

ピアノを冨永啓子氏、チェンバロを石川陽子、大塚直哉、西山まりえ、Y.レヒシュタイナー、J-M.エイム、D.ベルナーの各氏に師事。

古楽ハープを西山まりえ、A.モイヨンの各氏に師事。

2014年3月に初のソロリサイタルを萬翠荘(愛媛)にて開催。

2015年3月には『ハープ祭り2015(西山まりえ氏主宰)』において、『プチっとリサイタル』に選出され、ゴシックハープで出演する。

東京芸大在学中より様々なアンサンブルとも共演し、ソロ、通奏低音共に研鑽を積んでいる。

にほんブログ村